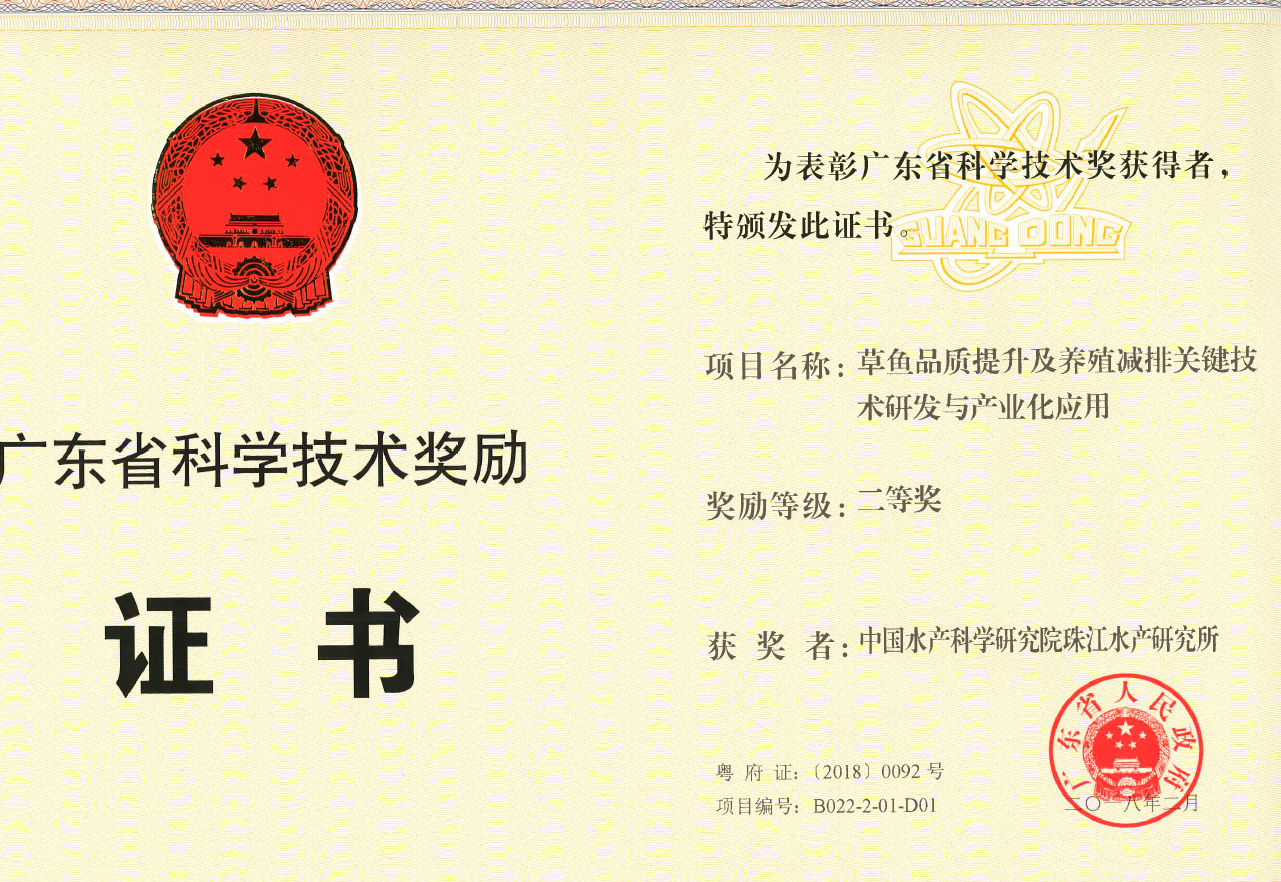

廣東省人民政府關(guān)于頒發(fā)2017年度廣東省科學技術(shù)獎的通報,珠江水產(chǎn)研究所項目“草魚品質(zhì)提升及養(yǎng)殖減排關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用”獲得廣東省科學技術(shù)二等獎�,該獎勵項目為支撐廣東省綠色發(fā)展做出貢獻���。

作為中國“四大家魚”之一的草魚�,其養(yǎng)殖產(chǎn)量位居世界第一,為人類提供了優(yōu)質(zhì)�����、價廉和充足的蛋白質(zhì)�����。但是草魚整體產(chǎn)業(yè)長期處于價格低廉�、養(yǎng)殖廢物排放壓力大�、養(yǎng)殖模式落后、效益提升乏力的瓶頸階段�,研究創(chuàng)新更科學���、更方便、更經(jīng)濟�、更生態(tài)的草魚健康養(yǎng)殖模式將是大勢所趨�����。

“草魚品質(zhì)提升及養(yǎng)殖減排關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用”成果由中國水產(chǎn)科學研究院珠江水產(chǎn)研究所養(yǎng)殖與營養(yǎng)研究室主任�����、國家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學家謝駿研究員主持,由珠江水產(chǎn)研究所���、廣東省中山食品水產(chǎn)進出口集團有限公司及廣東省海洋與漁業(yè)技術(shù)推廣總站等3家單位共同完成。

謝駿研究團隊聯(lián)合相關(guān)科研單位和水產(chǎn)龍頭企業(yè)���,結(jié)合產(chǎn)業(yè)和生態(tài)發(fā)展需求,對草魚養(yǎng)殖技術(shù)進行研究創(chuàng)新���,取得“四大成果”。

一是發(fā)明了草魚品質(zhì)提升新工藝���。發(fā)明了養(yǎng)殖新工藝和加工,

以草魚為養(yǎng)殖對象�,采用高密度精養(yǎng)專利技術(shù)�,采用配套的草魚提質(zhì)“瘦身”和“脆化”養(yǎng)殖技術(shù)工藝���,極大地改善草魚品質(zhì)�,大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)“瘦身”和“脆化”草魚,并通過專利技術(shù)進行切割和加工�����,獲得“綠色食品證書”和“廣東省名牌產(chǎn)品證書”�。

二是創(chuàng)制了養(yǎng)殖零排放模式。即在“輪捕輪放”模式基礎(chǔ)上,綜合利用“淡水生物絮團”調(diào)控���、池塘底部改良和高能低氮飼料等技術(shù)�����,實現(xiàn)三年養(yǎng)殖不換水�����、污染零排放,該模式的技術(shù)水平達到了國際領(lǐng)先水平,構(gòu)建的草魚養(yǎng)殖過程排放控制的微生物群落調(diào)控技術(shù)獲我國生物絮團研究領(lǐng)域的首個專利授權(quán)�。

三是構(gòu)建了全程可追溯體系���。建成“水產(chǎn)主導品種數(shù)字化智能專家系統(tǒng)”�����,實現(xiàn)了出口香港淡水魚合格率由70%提高至99.8%。

四是闡明品質(zhì)提升分子機制。首次發(fā)現(xiàn)脆化草魚品質(zhì)改變屬肌纖維細胞數(shù)量性增殖模式�����,首次構(gòu)建出魚類肌肉蛋白質(zhì)間相互作用網(wǎng)絡(luò)圖譜�����,發(fā)現(xiàn)草魚肌肉改變時糖�����、脂質(zhì)代謝需經(jīng)熱應激蛋白再導致肌纖維結(jié)構(gòu)變化這一特征,為草魚品質(zhì)改變提供直接理論指導,撰寫的論文發(fā)表在Nature子刊Scientific Reports(IF: 5.228)。

核心成果在廣東廣州、中山���、佛山等市縣推廣,應用面積達92萬多畝,新增產(chǎn)值17億多元���,新增利潤4億多元���。獲國家發(fā)明專利8項�、實用新型專利8項;發(fā)表學術(shù)論文71篇���,其中SCI或EI收錄論文12篇;研制技術(shù)規(guī)程5項�����;培養(yǎng)研究生24名,同時培訓和培養(yǎng)技術(shù)骨干500多人次�,漁民10000多人次�。通過綜合防控技術(shù)的研發(fā)與運用���,節(jié)水減排20%-50%�,建立動態(tài)的營養(yǎng)精準供給模型和技術(shù),提高飼料效率6%-7%���,成活率提高約8%-10%。該成果推廣以來���,經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益顯著�����,極大提升了草魚品質(zhì)�����,推動了我國草魚養(yǎng)殖的生態(tài)環(huán)境保護和可持續(xù)養(yǎng)殖發(fā)展�����。