4月22日,《科技日報》頭版刊發題為《基因編輯技術“剪”出肉多個大黃顙魚》的報道,介紹中國水產科學研究院珠江水產研究所聯合南京大學模式動物研究所和南京堯順禹生物技術有限公司采用基因編輯技術成功獲得生長快速、肉質量高和規格大的黃顙魚新品系的科研成果。科學網、新華網、光明網以及各大門戶網站近百家新聞媒體先后轉載,水產前沿、水產養殖網等水產媒體也進行了后續報道。

珠江所李凱彬課題組聯合合作單位近日在《Aquaculture》雜志上發表文章:“A new strain of yellow catfish carrying genome edited myostatin alleles exhibits double muscling phenotype with hyperplasia”,發布應用基因組編輯技術成功培育出一個生長快速、肉質量高和規格大的新品系黃顙魚成果。

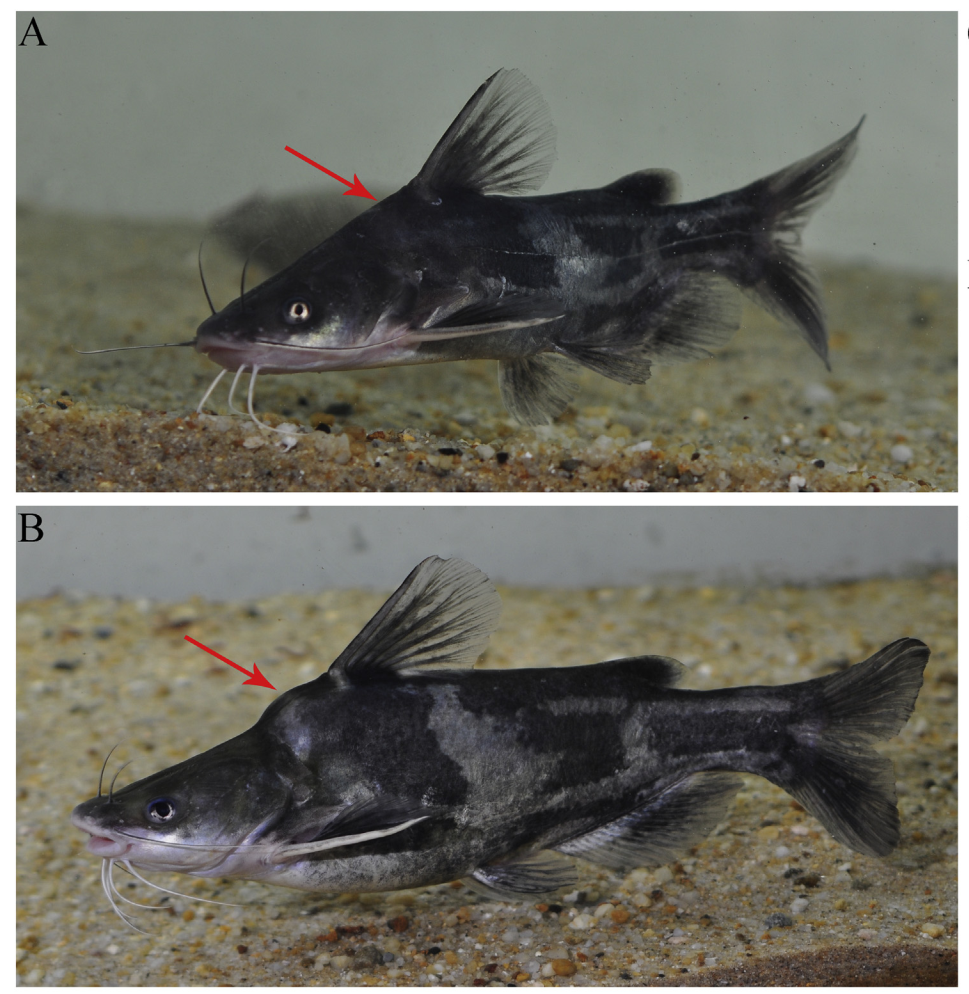

黃顙魚肉嫩味鮮,深受消費者喜愛,其2018年在我國的養殖產量已達50.96 萬噸,為我國特色水產養殖的重要品種。然而較小的個體、較低的出肉率及較慢的生長速度極大地限制了它的經濟價值。培育出具可快速生長、高出肉率及大規格等可遺傳優良生產性狀的新品系黃顙魚符合產業需求。由于敲除了肌肉生長抑制素(簡稱肌抑素)基因,新品系黃顙魚的肌肉組織高效生長,至30日齡時就開始出現明顯的雙肌表型,其特征表現為頭部和背鰭之間形成兩個明顯突出的肌肉團,且隨著日齡增長而變得更加明顯。在80日齡和210日齡,體重分別比同胞野生型的增大27%至37%。黃顙魚的肌抑素基因缺失魚的性狀可通過外觀表型直接分辨,這種典型表型為魚類中的首次報道。組織學分析表明,新品系的肌肉發達表型源于骨骼肌肌纖維數量的增加。

黃顙魚新品系的獲得是實驗室走向生產應用的關鍵測試,是養殖魚類新品種選育的新的方向探索。

B為基因組編輯突變體,A為同胞的野生型個體,箭頭示外觀的變化