豹紋脂身鯰,俗稱清道夫,垃圾魚,屬于輻鰭魚綱(Actinopterygii)鯰形目(Siluriformes)骨甲鯰科(Loricariidae)翼甲鯰屬(Pterygoplichthys)魚類。該魚原產南美洲亞馬遜河流域,主要通過水族貿易逃逸至野外,目前已在15個熱帶和亞熱帶國家和地區形成入侵。豹紋脂身鯰最早在20世紀90年代作為觀賞魚引入我國。近年來,我國多地自然河流中陸續發現豹紋脂身鯰,其中已在廣東和海南省主要水系建立自然種群(Weiet al. 2017,Aquatic Invasions)。

生長和生活史特征的可塑性是外來魚類適應新環境的主要策略。珠江所科研人員對廣東和海南省主要河流豹紋脂身鯰生長和生活史特性的空間變化格局和驅動因子進行了分析和探討。發現豹紋脂身鯰的生長和生活史特征呈現明顯的空間變化。其中競爭性魚類的物種豐富度對豹紋脂身鯰的生長、性成熟度和繁殖性狀有負面影響,說明本地魚類與豹紋脂身鯰的競爭可能會降低豹紋脂身鯰的適合度。這些性狀與總磷濃度呈正相關,說明由無機營養物質介導的上行效應可能在外來魚入侵成功中發揮重要作用。總體來說,在不利環境條件下(例如南渡江),豹紋脂身鯰采取的是“保底(bet-hedging)”策略,而在有利環境條件下(例如珠江三角洲和粵西流域),豹紋脂身鯰采取的是“專能(master-of-some)”策略。研究結果表明,豹紋脂身鯰多重生物學特性的可塑性是克服不同河流環境異質性的重要策略。由此可見,在制定外來物種管理措施時,需要根據入侵生態系統特征和外來物種生活史策略來制定管理方案。該研究已在國際入侵水生生物專業期刊《Aquatic Invasions》發表,觀賞漁業研究室韋慧博士為該論文第一作者,英國環境漁業與水產養殖科學中心Gordon Copp教授、Louisa Wood博士及波蘭羅茲大學Lorenzo Vilizzi博士參與了該研究,該研究獲得了廣東省自然科學基金-博士啟動項目(2017A030310669)的資助。

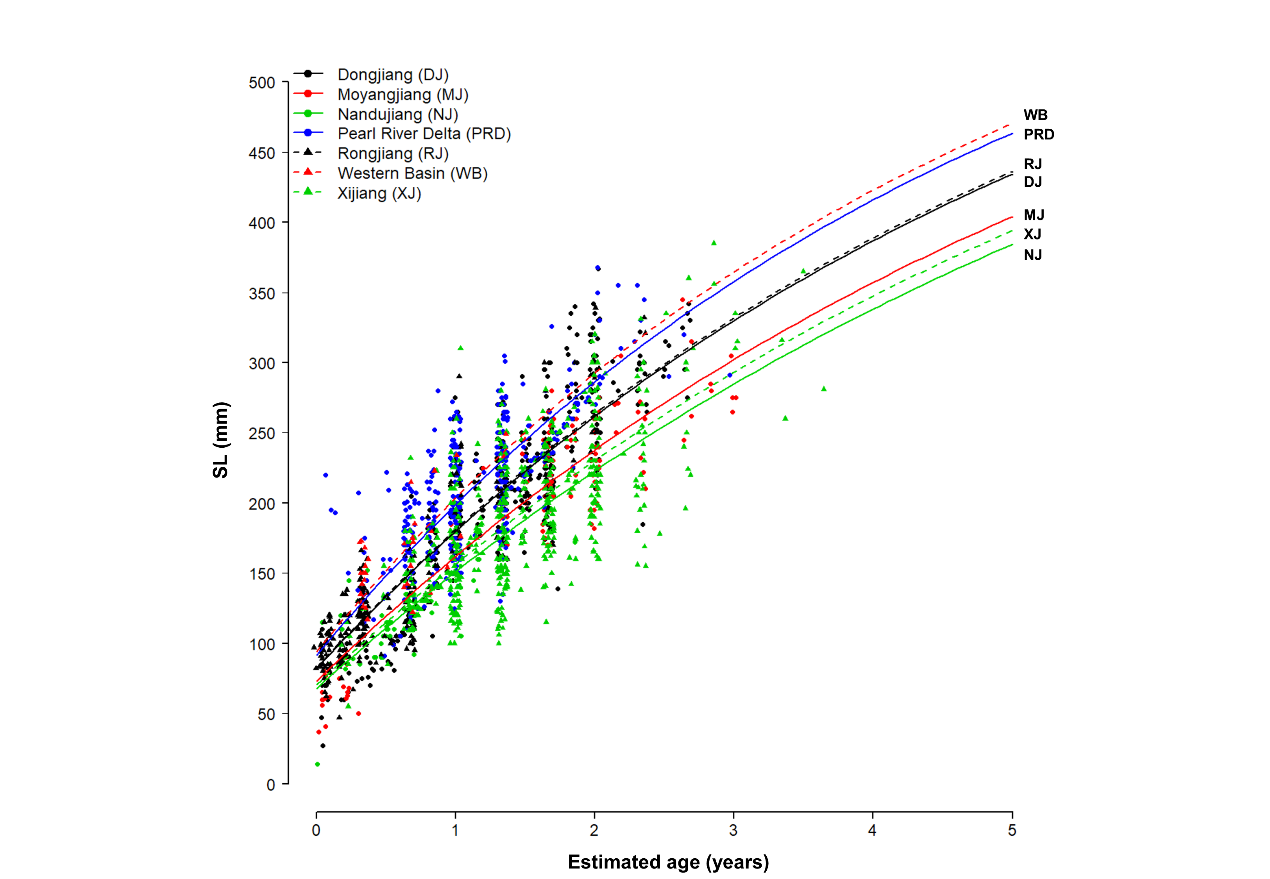

豹紋脂身鯰年齡和體長關系的空間變化格局

https://www.reabic.net/aquaticinvasions/2022/issue1.aspx