珠江水產研究所9月30號在線發表于國際期刊Aquaculture的文章《Do ectoparasites on fish gills“talk”with gut microbiota far away?》提出了魚類寄生蟲疾病生物防控新路徑,研究發現魚類腸道微生物群落或許可以通過“遠端交互對話”(cross-talk far away)的方式“抵御”魚類寄生蟲。

眾所周知,了解魚類寄生蟲感染后宿主動物的應答機制有助于研發有效防控藥物。魚類在寄生蟲感染壓力下,腸道微生物群落響應和變化成為近年研究熱點。此前科學家們研究發現,魚類腸道寄生蟲由于和腸道微生物共處同一生態位,距離較近,兩者存在近距離“交互對話”。而距離魚類腸道相對較遠的魚鰓上寄生蟲是否與腸道微生物存在“遠端交互對話”仍然未見報道。

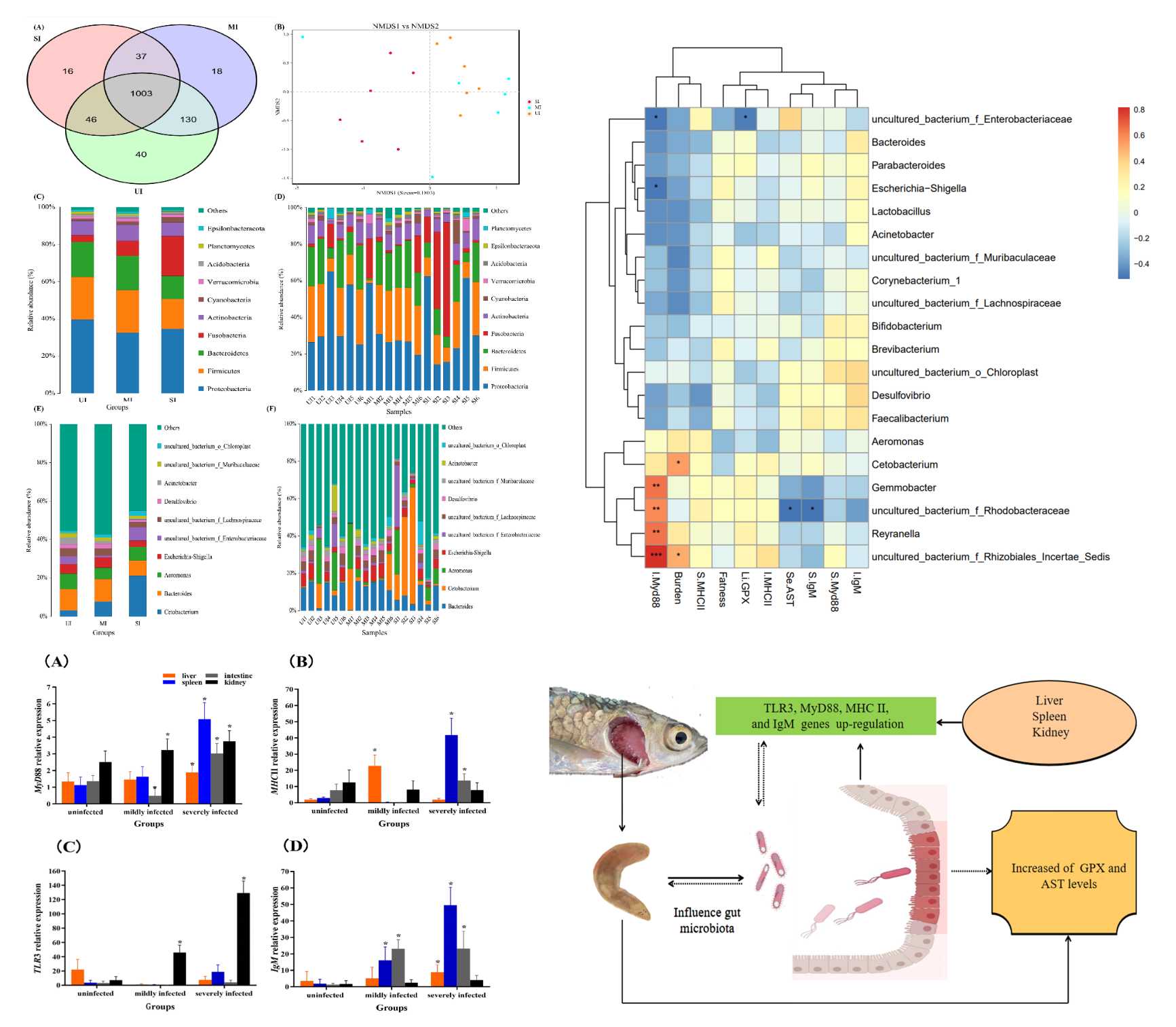

針對該問題,珠江所科研人員研究了草魚鰓部感染頁型指環蟲(Dactylogyrus lamellatus)與腸道微生物的關系。結果顯示:感染頁型指環蟲的草魚腸道微生物群落呈現出多樣性指數降低、鯨桿菌屬豐度增加、擬桿菌屬豐度減少的響應趨勢。與此同時,研究的4個免疫相關基因(TLR3,MyD88,MHCII,IgM)表達水平顯著升高,谷胱甘肽過氧化物酶含量降低,組織病理學特征顯示大量免疫細胞浸潤于腸黏膜和黏膜下層,表明草魚鰓感染寄生蟲刺激了先天免疫和適應性免疫反應。

進一步對寄生蟲感染強度、微生物豐度、免疫指標和血液生化指標數據進行了相關性分析,結果表明,共有20個高豐度微生物OTUs(相對豐度>0.01%)與外寄生蟲數量和免疫相關參數、血液指標具有高相關。整體構建了鰓寄生蟲—腸道微生物—血液傳遞“遠端交互對話”反饋信息回路模型,盡管腸道黏膜和黏膜下層的免疫細胞的反應是否通過腸道微生物產生亦或來自魚類血液循環系統的“信息”仍有待確定。

通過分析外寄生蟲-微生物群落-宿主相互作用途徑,首次發現草魚外寄生蟲與宿主腸道微生物存在“遠程交互對話”機制。本結論為進一步研究腸道菌群在魚類體外寄生蟲感染免疫應答中的作用奠定了理論基礎,魚類“遠程交互對話”機制對于正確認識宿主菌群是如何響應宿主寄生蟲感染強度等條件變化提供了新視角,該研究也為口服益生菌控制寄生蟲病提供新途徑。

潘厚軍研究員和謝駿研究員為該文章通訊作者,第一作者為碩士研究生王琳,共同第一作者為張德鋒博士。該研究得到大宗淡水魚產業技術體系(CARS-45)、廣州市科技計劃(201803020045)、國家重點研發計劃藍色糧倉項目(2019YFD0900102)資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.738880