近日,中國水產(chǎn)科學(xué)研究院鱖鱸基因組學(xué)與選擇技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊聯(lián)合華大海洋在大口黑鱸遺傳育種研究上取得新進(jìn)展,研究論文“Whole-genome resequencing reveals recent signatures of selection in five populations of largemouth bass (Micropterus salmoides)”發(fā)表在TOP期刊《Zoological Research》(IF6.975,Q1)上。文章首次開展大口黑鱸遺傳選育對基因組層面的影響研究,通過對五個群體的群體結(jié)構(gòu)、親緣關(guān)系與選擇信號的比較分析,探索遺傳改良的印跡。該研究受廣東省重點領(lǐng)域研發(fā)計劃項目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(CARS-46)和水科院科技創(chuàng)新團(tuán)隊項目等的支持。孫成飛副研究員和張新輝博士為論文共同第一作者,葉星研究員和石瓊研究員為論文共同通訊作者。

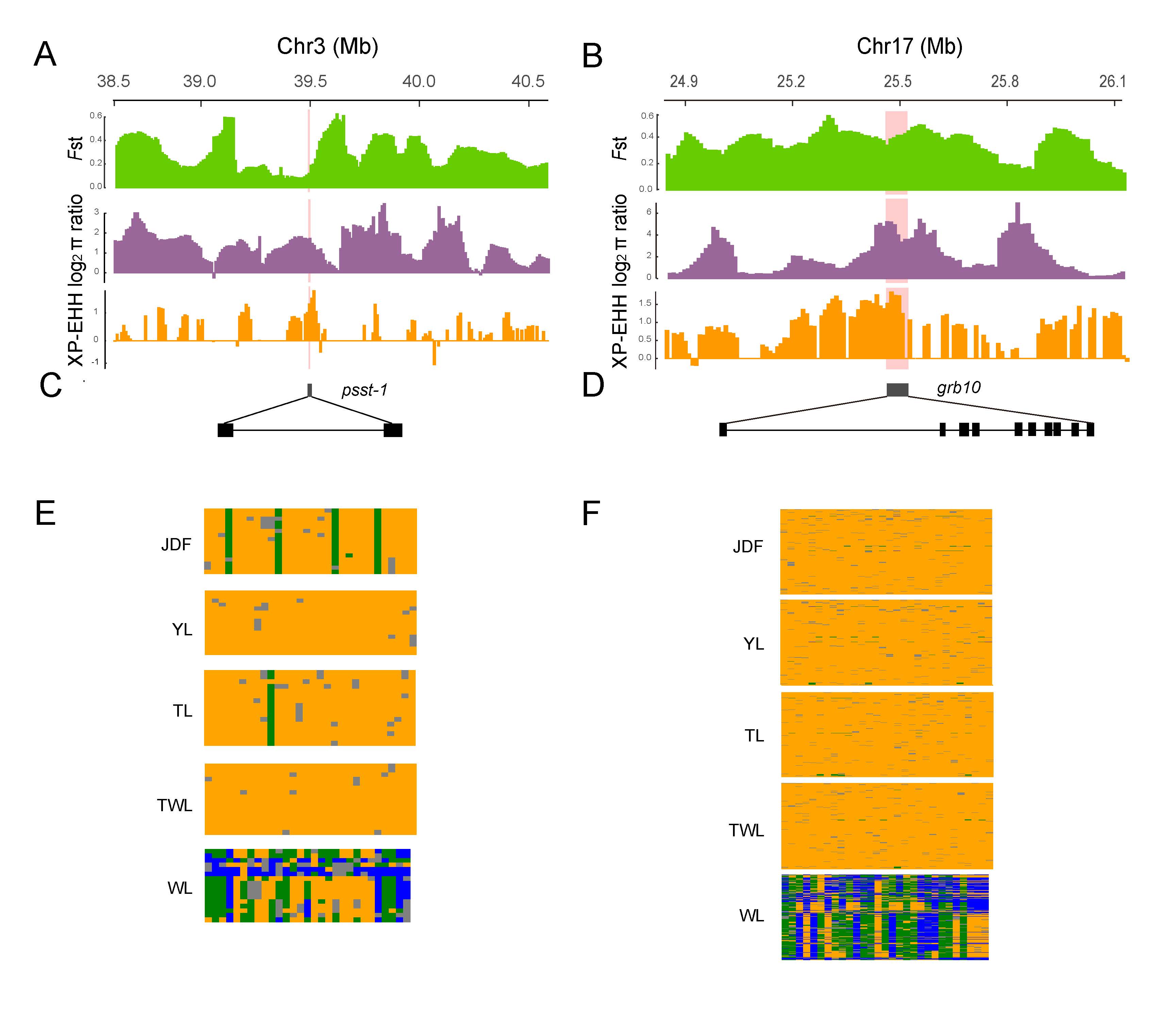

大口黑鱸原產(chǎn)于北美洲。20世紀(jì)70年代末中國臺灣從美國引進(jìn)并于1983年人工繁殖獲得成功,同年從臺灣引入廣東省,隨后在中國多個省市與地區(qū)推廣養(yǎng)殖。因此大口黑鱸經(jīng)歷了從美國野生群體到臺灣養(yǎng)殖群體,再到中國大陸的逐步馴化與繁養(yǎng)殖,以及隨后經(jīng)選擇育種形成多個選育群體的過程。近年來團(tuán)隊與廣東佛山新榮水產(chǎn)有限公司合作,經(jīng)過連續(xù)5代的選育培育了“加得豐”鱸新品系,選育效果明顯。為了破譯大口黑鱸馴化的遺傳基礎(chǔ),了解定向選擇對物種基因組產(chǎn)生的影響,本研究對5個大口黑鱸群體,包括美國的野生群體、中國臺灣養(yǎng)殖群體、中國大陸馴養(yǎng)與選育群體(加得豐選育群體、優(yōu)鱸選育群體和普通養(yǎng)殖群體)進(jìn)行基因組重測序、群體遺傳學(xué)分析和選擇信號定位分析。LD(連鎖不平衡)和遺傳多樣性分析結(jié)果表明,中國大陸4個群體經(jīng)歷了更嚴(yán)格的遺傳選擇。通過選擇性信號分析,在大口黑鱸基因組中確定了數(shù)百個選擇性信號區(qū)域,并從中篩選到103個相關(guān)基因,其中有多個基因與生長(如psst1和grb10)、早期發(fā)育(klf9、sp4和sp8)和免疫(pkn2、sept2、bcl6和ripk2等)相關(guān)。本研究提供了大口黑鱸在全基因組水平上的遺傳變異和選擇信號,為深入了解遺傳改良的分子機制提供了新見解,同時為大口黑鱸重要經(jīng)濟(jì)性狀的進(jìn)一步改良提供理論依據(jù)。

文章鏈接:https://www.zoores.ac.cn/en/article/doi/10.24272/j.issn.2095-8137.2022.274

圖1 大口黑鱸基因組部分受選擇的區(qū)域及相關(guān)基因