福壽螺與非洲大蝸牛(

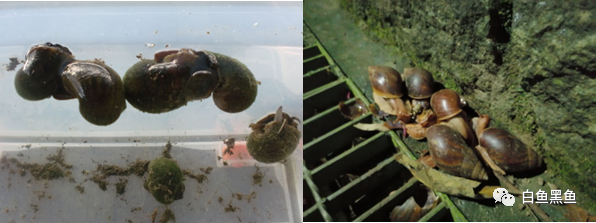

圖1

)單從名字上聽起來好像兩者相差甚遠,但當把非洲大蝸牛換成它的另外一個名字褐云瑪瑙螺時,大家就可以清楚地知道它們均屬于螺類。福壽螺屬于水生螺類,而非洲大蝸牛則為陸生螺類,雖然它們的棲息環境差別較大,但兩者均為全球性的惡性外來入侵物種,在繁殖能力、疾病傳播和防治措施等方面有著諸多的相似之處。

圖1 福壽螺與非洲大蝸牛(左圖為福壽螺,右圖為非洲大蝸牛)

福壽螺(

Pomacea canaliculata

)是中腹足目(

Mesogastropoda

)、瓶螺科(

Ampullariidae

)、瓶螺屬(

Pomacea

)的熱帶軟體動物(

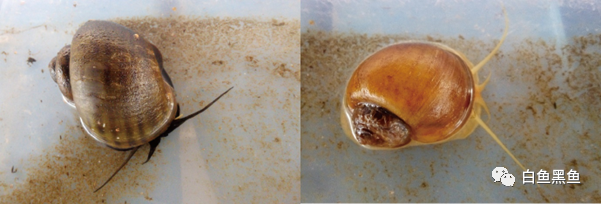

圖2

),原產于南美洲和中美洲的淡水流域,起源于岡瓦納大陸(

Gondwanan

),分布在新大陸,目前廣泛分布在亞洲、歐洲和北美洲等地。在亞洲,福壽螺作為重要的淡水水產經濟品種被廣泛引種養殖,在中國、韓國、日本、泰國、菲律賓、越南、馬來西亞和老撾等國均有福壽螺的分布。

在很多國家和地區,福壽螺對水稻等水生農作物的危害甚至超過了農作物原有的病蟲害,成為當地農作物最為嚴重的有害生物之一。

2000

年,世界自然保護聯盟(

IUCN

)外來入侵物種專家委員會將其認定為世界

100

種惡性外來入侵物種之一。

圖2 不同殼色的福壽螺

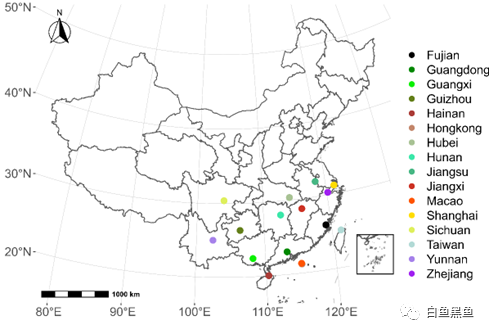

我國于1979年從阿根廷將福壽螺作為重要的高蛋白養殖品種引種至臺灣,1981年由臺灣省引入廣東省的中山市進行養殖,后來逐步引種至福建,廣西,江蘇,浙江,貴州,四川等地,甚至到達過甘肅,遼寧和河北,后因養殖過度、市場經濟效益低下、口味不佳以及傳播疾病等原因遭到棄養,逐漸擴散到自然水體之中。至今,經過了40年的發展,福壽螺已入侵至除上述省份以外的其它省份,如云南,江西,上海,湖南,海南,湖北,西藏,重慶,香港,澳門等地區(圖3),對我國的水生農作物生產、水生生物多樣性和公眾健康造成了嚴重的危害與威脅。我國環保總局于2003年將其列入首批入侵中國的16種外來物種的名單之中。

圖3 福壽螺在我國的自然分布情況

與福壽螺一樣,同樣被世界自然保護聯盟列入全球100種惡性外來入侵物種之一的非洲大蝸牛(Achatina fulica),它卻是一種陸生螺類(又稱褐云瑪瑙螺、菜螺、東風螺等),隸屬于軟體動物門(Mollusca)、腹足綱(Gastropoda)、柄眼目(Stylommatophora)、瑪瑙螺科(Achatinidae)、瑪瑙螺屬(Achatina),是世界性的檢疫有害螺類,主要危害熱帶和亞熱帶的園林綠化植物和農林作物(圖 4)。

圖4 非洲大蝸牛

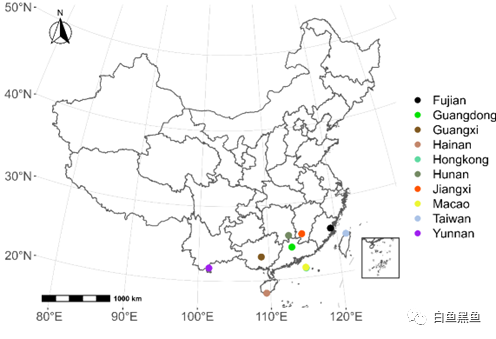

有文獻記載,非洲大蝸牛于1760年前后,由原產地東非沿岸坦桑尼亞的桑給巴爾島、奔巴島一帶沿著熱帶地區向東傳播至馬達加斯加島,由于人為因素,它現在已經分布在除澳大利亞、新西蘭、所羅門群島、斐濟島等印度洋和太平洋一些島嶼以外的世界各地。在亞洲,非洲大蝸牛主要分布在日本、印度、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、老撾和尼泊爾等國,而在我國,關于非洲大蝸牛的具體發生時間則存在一些爭議。一種說法是,在1930年福建廈門大學的校園內首次發現了非洲大蝸牛的蹤跡;1935年左右非洲大蝸牛經福建逐步傳播、擴散到廣東省的珠三角地區以及雷州半島、海南島和廣西南部;1979年在云南省的河口、金平等地區也首次發現了它的蹤跡;此外,江西的贛州與湖南的郴州也有少量發現。非洲大蝸牛在我國最南端發現于海南的崖縣,最北端分布于廣西的賓陽縣以及廣東省的英德一帶,最東端出現在福建福州市和臺灣基隆(圖5)。另一種說法是,非洲大蝸牛是在1921年陳嘉庚先生創辦廈門大學時,從南洋地區引進的植物中無意攜帶而來,在廈門定居后,逐漸在閩南一帶擴散開來。兩種說法的爭議主要在于非洲大蝸牛首次傳入我國的時間,而在傳播軌跡上基本保持一致。從上述中不難發現,非洲大蝸牛和福壽螺最大的不同在于引種方式,雖然兩者同為外來入侵物種,但福壽螺是人為主動引種養殖的經濟品種,而非洲大蝸牛則是無意的被動引入品種,雖后來也有過人工養殖,但與福壽螺一樣,終因口味不佳和傳播疾病等原因而遭市場嫌棄,筆者曾經鼓起勇氣嘗試過非洲大蝸牛的螺肉,口感確實不好,并且也不容易加工烹飪。知道了福壽螺和非洲大蝸牛的引種分布情況,那么它們又是如何在我國變成了惡性入侵物種的呢,接下來就要從它們的生物學特性以及危害談起。

圖5 非洲大蝸牛在我國的自然分布情況

福壽螺和非洲大蝸牛同為有害生物,其生物學特性與危害,既有相似性也存在著一定的差異性。在棲息環境方面,福壽螺喜歡陰涼的環境,白天活動少,凌晨和陰天比較活躍,多集群棲息于水質清新、餌料充足的水田、溝渠、池塘、小型湖泊、濕地和河流等水體環境的淺水區,也可以吸附在水生植物的莖或葉上。當在水中時,福壽螺主要用鰓進行呼吸,也可以借助伸出水面的氣管與體內的肺囊直接呼吸空氣,因而具備了離開水體進行短暫生活的兩棲能力。在水溫感知方面,福壽螺最適宜的生長水溫是25-32℃,水溫超過35℃其生長速度就會下降,當水溫超過45℃或者低于5℃時就會快速死亡,但其有蟄伏和冬眠的習性以應對高低溫的脅迫,使自身獲取更大的生存優勢。在繁殖特性方面,福壽螺屬于雌雄異體、體內受精、體外發育的卵生動物,具有極強的繁殖能力,在生境適宜的地域,其全年均可產卵,從卵塊到成螺僅需2月左右,1年內可發生2-3代,有世代重疊的現象(圖6)。雄螺與雌螺在水中交配時,雌、雄螺扭合在一起,雄螺的右觸角插入雌螺的生殖孔內,時間長達4-5h。雌螺受精后1-5d即在夜間產卵,產卵時爬出水面,在離水面10-60cm的雜草、水生植物、田埂、石壁、池壁或竹木樁上產卵,排卵時間長達1-2h,每個卵塊有3-5層,約200-1000粒不等。在食物來源方面,福壽螺可以攝食水稻、茭白、菱角、空心菜、芡實、蓮藕、荸薺、滿江紅、鳳眼蓮、浮萍、大薸等水生植物,也可以取食魚蝦的卵、水生動物的尸體、水中泥質絮團和其它腐敗性的食物。

圖6 福壽螺的生活史

福壽螺的食物來源廣泛,產卵量大,再加上從卵塊到性成熟的周期又短,使其種群在適宜的水環境中大量爆發,對水環境以及水生植物造成了嚴重的負面影響。福壽螺的危害主要體現在四個方面。一是對水稻等農作物造成嚴重的經濟損失。福壽螺能大量取食水稻秧苗,我國南方主要省份每年大約有上百萬公頃的水稻遭受福壽螺不同程度的危害。2006年全國水稻受福壽螺的危害面積超過450萬畝,僅在廣西就有250萬畝農作物受害。在福建等省份的福壽螺重災區,水稻單產減少3-5成。全國每年用于防治水稻福壽螺的農藥費用保守估計接近或超過20億元。除水稻外,福壽螺對于茭白、菱角、慈姑、紫云英、空心菜、芡實等作物和蔬菜也有較大危害。二是破壞水生生物多樣性。福壽螺與本地螺類競爭資源,導致本地種減少或消失;福壽螺食性雜,可取食大型水生植物、浮游藻類、附著性浮游生物、無機及有機碎屑等,干擾或改變水生生物群落的組成與結構,影響生態系統功能。三是福壽螺排泄物影響水體環境。福壽螺食量和排泄量都較大,大量的排泄物會導致水體氨氮、硝態氮和溶解性磷酸鹽含量上升,溶解氧含量和氧化還原電位下降、改變水體理化性質和水體微生物含量,影響水生態系統功能穩定性。四是對公眾健康的影響。福壽螺是引起人類嗜酸性腦膜炎的廣州管圓線蟲(Angiostrongylus cantonensis)的中間宿主,在我國溫州、北京、福州、廣東和臺灣等地皆有因食用未加工熟的福壽螺引起嗜酸性腦膜炎群體發病事件的報道。

與福壽螺相比,非洲大蝸牛則是一種中大型的陸生蝸牛,外殼較厚,有光澤,呈卵圓形。非洲大蝸牛具有群居的特點,喜歡晝伏夜出,主要分布在南北回歸線之間的潮濕溫熱地帶,棲息于陰暗潮濕的雜草叢、菜園、果園、農田、房屋墻角等隱蔽處,也多出現在腐殖質多而疏松的土壤表層、亂石和枯草堆下。非洲大蝸牛通常晚上八點以后開始外出活動,九點到十一點達到活動的高峰期,次日凌晨五點左右返回原棲所或就近隱藏。非洲大蝸牛的最適生長溫度為23-30℃,低于0℃或者高于3

9℃將無法生存。非洲大蝸牛屬于雜食性螺類,幼螺大多以腐食為生,主要以動植物殘體、地衣、藻類和真菌為食,成螺則一般取食瓜果蔬菜的葉子以及真菌等,饑餓時也吃同類的尸體,甚至能啃食和消化堅硬的物體(如水泥),每日攝食量可達到自身重量的1/10。非洲大蝸牛屬于雌雄同體,異體交配,繁殖能力強,交配時間一般在晚上九點到十一點,卵產于腐殖質多而潮濕的表土下(1-2cm的土層中)或較潮濕的枯草堆中。從交配到產卵需要5-7天,一次可產卵150-300粒,孵化僅需7-10天,初孵幼螺一般在3-4天后開始取食(圖7),從卵到成螺需要5個月左右。在我國南方,非洲大蝸牛每年可產卵4次,平均壽命5-6年,一生產卵可達6000多粒。由此可見,福壽螺和非洲大蝸牛的繁殖能力比較相近,但福壽螺從卵到成螺的生長周期更短,更具優勢,但平均壽命要比非洲大蝸牛短一些,一般不超過4年。

圖7 交配和產卵中的非洲大蝸牛

此外,它們的危害對象不同,非洲大蝸牛主要危害農作物、園林和園藝花卉等植物,喜歡取食肉質的葉子、水果和幼嫩植物的皮,主要包括:木瓜、木薯、花生、香蕉、紅薯、以及各種瓜果、蔬菜、油料作物和豆科、葫蘆科的大部分物種;橡膠、椰子、菠蘿、劍麻和茶樹等的幼苗;柑橘、橡膠和木瓜的樹皮;鳳仙花等多種花卉以及橡膠乳汁等。非洲大蝸牛攝食能力強、食量大,又因其在許多地區缺少專一性的天敵而形成龐大的自然種群,這對入侵區域的農業、林業以及園藝業的發展造成了極大的經濟損失。非洲大蝸牛的入侵也會使入侵地的物種組成和生物多樣性遭到嚴重破壞,甚至改變入侵地的作物種植種類和制度。在非洲大蝸牛爆發的區域,其產生的大量排泄物和在植物、建筑物上爬行留下的白色粘液對園林和花卉等觀賞性植物的影響較大。非洲大蝸牛和其它蝸牛一樣,也是人畜寄生蟲(線蟲和吸蟲等病原體)的中間宿主,可以傳播結核病和嗜酸性腦膜炎,主要是因為非洲大蝸牛的棲息環境和各種鼠類頻繁出沒之地高度重合,因此在覓食時更容易攝食到感染了廣州管圓線蟲的鼠類糞便,這種情況通常會隨著螺齡的增加,其自身的感染率也會隨之增大,感染程度也會逐步加重,這一活動特性也使得非洲大蝸牛被廣州管圓線蟲感染的概率常常高于福壽螺和蛞蝓等生物。了解了福壽螺和非洲大蝸牛在生活環境、取食食物種類和危害對象等方面存在著的較大差異,那么它們在防治方面是否也存在著大的不同呢?

目前針對福壽螺和非洲大蝸牛的防治均可分為三大類:物理防治、化學防治和生物防治。對福壽螺的物理防治而言,主要是通過人工撿拾、誘集、捕殺,收集福壽螺卵塊等(圖8),而對非洲大蝸牛的物理防治,主要是利用其個體大、爬行緩慢的特點,在夜間、清晨或雷雨后蝸牛覓食時或者在其交配季節進行人工捕捉。此外,也可以通過清潔田園,改進栽培管理,并輔以人工防除,也是防治非洲大蝸牛的有效方法。物理防治的優點是無污染,但效率較低,人工成本也大。

圖8 福壽螺的物理防治

對福壽螺進行化學防治常用的藥物(圖9)包括四聚乙醛、殺螺胺、五氯酚鈉、貝螺殺、百螺殺、密達、百螺敵、硫酸銅,這些藥物能較快地殺滅福壽螺,但是都有缺點或嚴重的副作用。五氯酚鈉的毒性和殘留性都很強,長期攝入受其污染的水源會致癌致畸;貝螺殺對非靶體的魚類、青蛙等水生生物也是致命的劇毒物質,控制不嚴的情況下極易污染水體而造成魚類的大量死亡;百螺殺、密達是進口藥,成本較高,不利于推廣;百螺敵藥效慢,需要苗前施放;硫酸銅則是重金屬鹽,對水體有污染作用,而且有效濃度不易控制。福壽螺的化學防治是最常用的方法,效果也最為明顯,但會造成水體污染,使用成本也較高。對非洲大蝸牛的化學防治,目前常用的藥物有有機磷、擬除蟲菊酯類殺蟲劑、梅塔、巴丹、貝螺殺、密達等,直接撒施或兌水噴霧,也可將其制成毒餌進行誘殺;用硫酸銅溶液和鹽水浸泡亦可殺死非洲大蝸牛的卵和幼蟲。一般應選擇在天晴時進行施藥,且傍晚時施用效果較好或在晚上非洲大蝸牛爬出覓食時用生石灰粉撒施進行毒殺,用量為200 g/m2。

圖9 農田防治福壽螺的化學藥物

福壽螺的生物防治可以采用稻田養鴨、稻田養魚等生態模式,利用青魚、鯉魚、中華鱉、鴨子取食福壽螺的特點,這種防控措施有較好的應用前景。福壽螺的轉化利用也是生物防控較好的手段之一,如嘗試規模化利用螺肉作為飼料,或利用

螺卵提取蝦青素作為觀賞魚的著色飼料添加劑等,但目前轉化效率低,成本較高,現階段尚未形成規模化生產。植物滅螺劑的篩選和創制也是有效的手段之一,例如,五爪金龍、血水草等的提取液對福壽螺有很好的殺滅效果,但植物提取液相關生產工藝并未形成,且成本較高,暫時無法大范圍的推廣使用,而直接采用茶粕代替化學藥物防控福壽螺,也是常用的生物防控手段之一。對非洲大蝸牛的生物防控主要是通過引入它的天敵來實現,非洲大蝸牛的寄生性天敵有10多種,捕食性天敵20多種,目前能有效控制非洲大蝸牛危害的天敵主要有扁平蟲和玫瑰蝸牛。引進扁平蟲可能也存在著入侵風險,而玫瑰蝸牛自身也是世界100種惡性外來物種之一,而本地的蛇、龜、甲蟲、蟾蜍以及一些鳥類(如雞、鴨和鵝)和哺乳動物等均能在一定程度上捕食非洲大蝸牛,但這些動物都不是以非洲大蝸牛為主要食物(缺乏專一性天敵),控制效果自然也不十分理想。

針對福壽螺和非洲大蝸牛的入侵現狀以及防控的需要,我們建議:一是應該進一步篩選高效的防控藥物,并嘗試研發高效、經濟、環保和適用性廣的化學滅螺新技術。二是植物性滅螺劑的篩選。對自然界中有殺螺作用的植物,進行廣泛的篩選,選擇有效的植物殺螺成分,提取化合物,嘗試開展相關的提取生產工藝。三是對福壽螺和非洲大蝸牛進行試驗性的開發與利用,例如,螺肉利用、福壽螺螺卵用作著色劑、螺類多功能纖維素酶和抗菌肽等方面的研究,嘗試開發利用福壽螺和非洲大蝸牛資源,“以用促控”。最后,政府應加強對外來物種的引種風險評估和養殖監管,防止逃逸擴散,加強出入境的檢驗檢疫力度,對野外捕獲的外來物種,應當健全制度,嚴禁隨意放生或丟棄。此外,也要加大宣傳力度、提高全民對外來物種的危害防控意識。