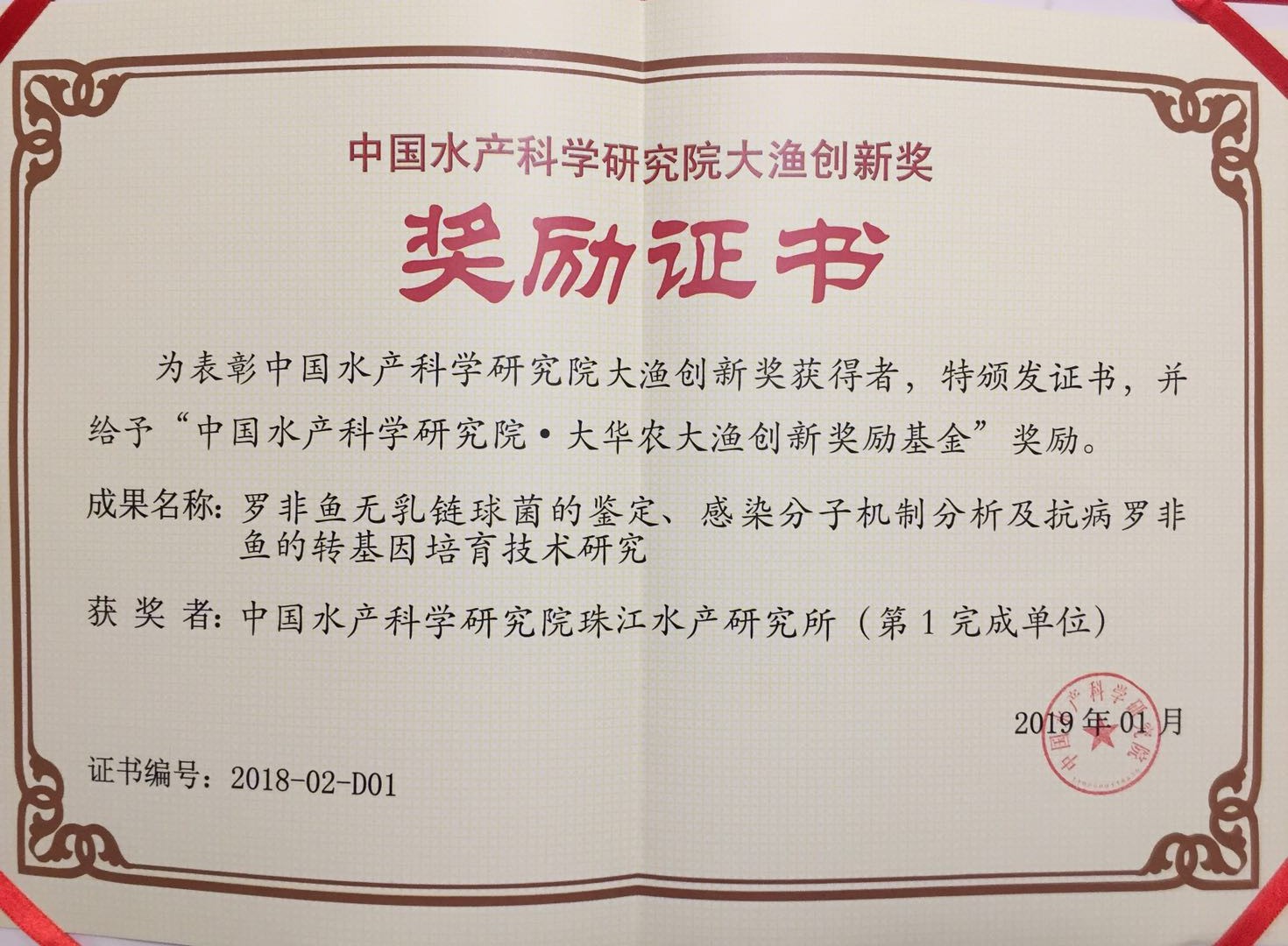

近日珠江水產(chǎn)研究所葉星研究員主持完成的“羅非魚無(wú)乳鏈球菌的鑒定��、感染分子機(jī)制分析及抗病羅非魚的轉(zhuǎn)基因培育技術(shù)研究”成果榮獲2018-2019年度中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院大漁創(chuàng)新獎(jiǎng)�。

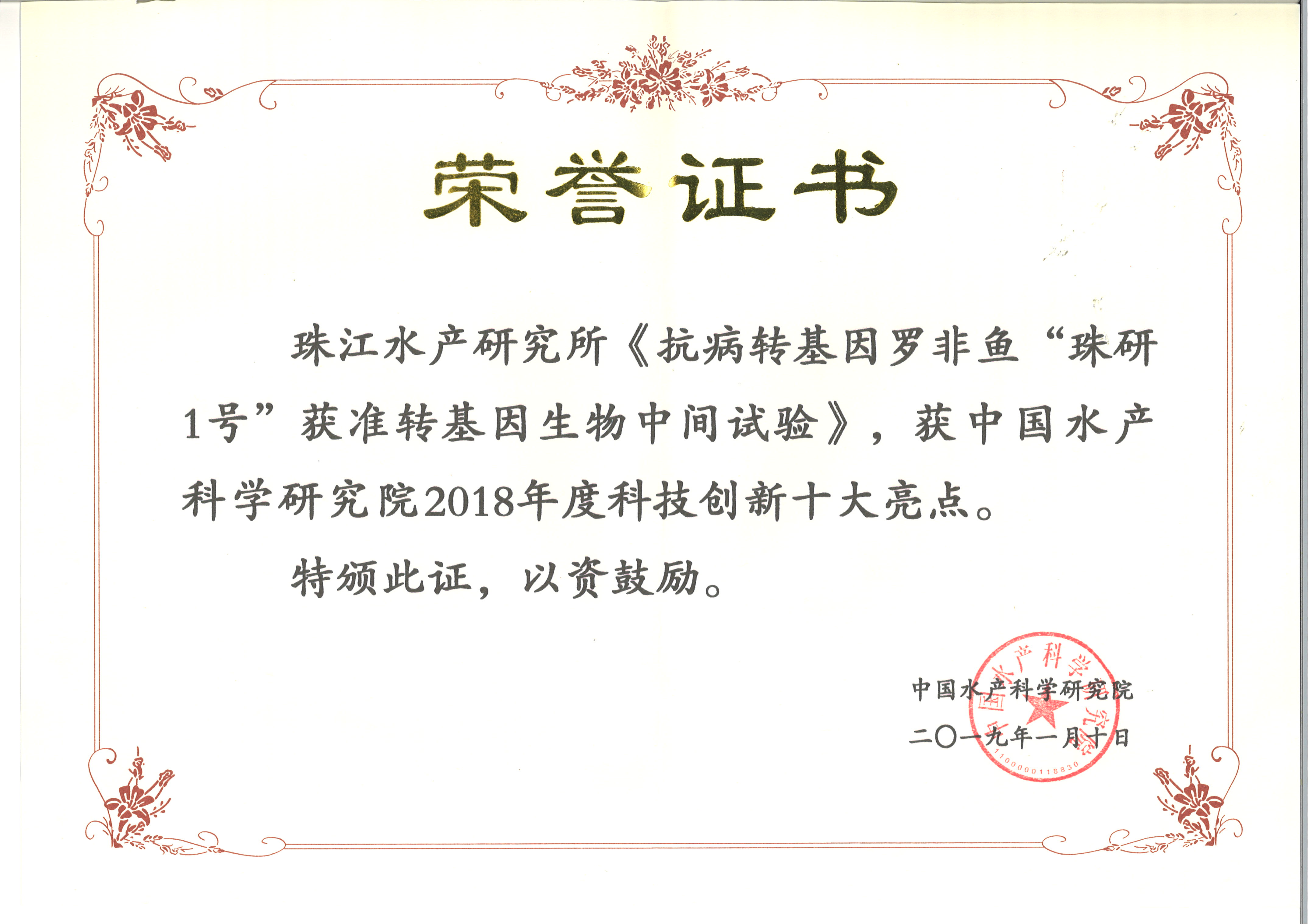

“羅非魚無(wú)乳鏈球菌的鑒定、感染分子機(jī)制分析及抗病轉(zhuǎn)基因羅非魚的培育技術(shù)研究”是一項(xiàng)應(yīng)用性基礎(chǔ)研究�。該研究團(tuán)隊(duì)在2009年我國(guó)羅非魚主養(yǎng)區(qū)發(fā)生大規(guī)模爆發(fā)病時(shí)迅速開展相關(guān)研究��,率先分離并證實(shí)引發(fā)羅非魚爆發(fā)病的致病原為無(wú)乳鏈球菌(Group B Streptococcus, GBS)�,隨后開展了較為系統(tǒng)深入的研究��,在近十年的研究中取得了一系列重要成果:建立羅非魚GBS分子血清型分型技術(shù)以及GBS快速檢測(cè)技術(shù)����;分析羅非魚GBS分子特征和流行規(guī)律,發(fā)現(xiàn)近年我國(guó)羅非魚源GBS已發(fā)生了明顯的遺傳變異����;開展病原與宿主互作分子機(jī)制研究����,首次證實(shí)Siglecs分子與GBS莢膜唾液酸多糖的結(jié)合活性����,揭示GBS利用其莢膜唾液酸多糖與宿主Siglecs受體互作����,抑制宿主免疫反應(yīng)從而實(shí)現(xiàn)免疫逃脫的機(jī)制;開展轉(zhuǎn)基因新技術(shù)的開發(fā)����,構(gòu)建了抗病轉(zhuǎn)基因羅非魚����;“抗病轉(zhuǎn)基因尼羅羅非魚‘珠研1號(hào)’獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)基因中間試驗(yàn)”同時(shí)被評(píng)為中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院2018年度科技創(chuàng)新十大亮點(diǎn)之一����。該項(xiàng)成果發(fā)表論文40篇,其中SCI期刊收錄論文11篇,CSCD論文29篇��;獲國(guó)家發(fā)明專利2件�,實(shí)用新型1件。相關(guān)研究成果對(duì)于羅非魚GBS病原快速準(zhǔn)確鑒定與分型、疫苗研制及防控防治措施制定具有重要的應(yīng)用與指導(dǎo)意義����,抗病轉(zhuǎn)基因羅非魚的培育有望為羅非魚養(yǎng)殖業(yè)提供抗病品系�,促進(jìn)羅非魚養(yǎng)殖業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展��。