水產種業是水產行業發展的重要基礎和核心命脈,水產種業科技創新牢固支撐了我國水產養殖業的大國地位。為推進漁業高質量發展,有效加強種業創新攻關,發掘優異基因資源,研發先進育種技術,創制優異種質,培育突破性新品種,水科院于2021年啟動種業創新攻關計劃,設立強種工程、培優工程和趕超工程,珠江所有6個物種列入計劃,其中中華鱉被列為培優工程。圍繞優質速生中華鱉新品種選育及種苗高效生產開展了系列研究工作,取得了重要進展。

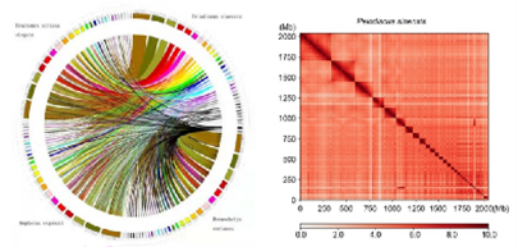

一是開展了部分水系的中華鱉種質資源調查、收集及評價。系統收集了8個地理群體,共240只樣本,全面覆蓋了國內的中華鱉原、良種場和遺傳育種中心;針對不同地理群體開展了地理起源、分布遷移以及種群遺傳多樣性研究,利用線粒體及核基因標記,發現了3個深度分化的遺傳譜系。

圖1.中華鱉種質資源分析與評價

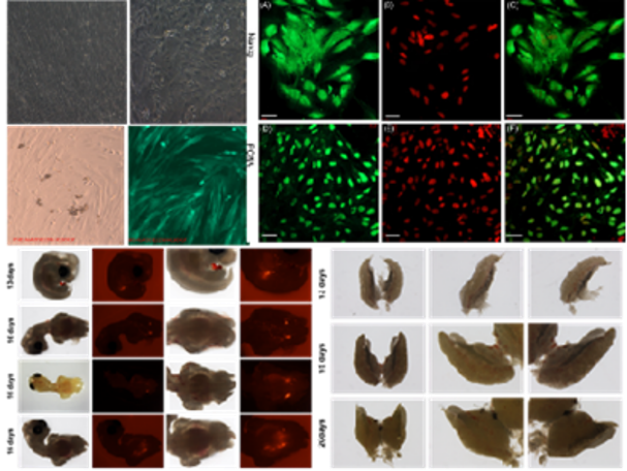

二是探索了中華鱉性別決定和性別分化的分子機制。繪制并解析了中華鱉基因組精細圖譜,構建了多組學聯合分析的中華鱉性別特異分子數據庫;挖掘了性別特異基因;建立了中華鱉遺傳性別鑒定的分子生物學技術;搭建了中華鱉在體/離體基因功能研究技術平臺;開展了部分性別特異基因的功能分析。

圖2.中華鱉基因組精細圖譜繪制

圖3.中華鱉基因功能研究技術平臺搭建

三是選育了優質速生中華鱉新品系。篩選具有生長快、裙邊寬、抗逆性強、體形規整的優質種源進行閉鎖繁育,建立了4組半同胞家系;篩選了一批與生長和性別顯著關聯的SNP和微衛星分子標記;結合常規選擇育種技術,進行多性狀復合選育,獲得了中華鱉“珠惠1號”新品系。

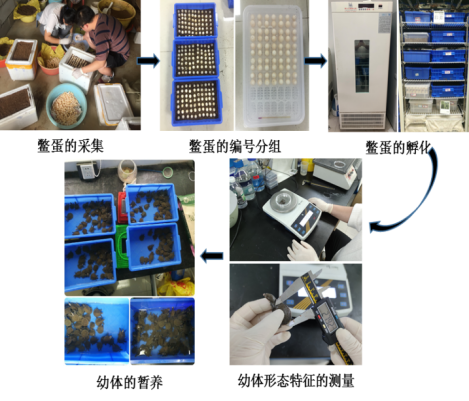

四是建立了中華鱉“珠水1號”良種規模化生產工藝流程。從親本培育、集卵、孵化、培苗和越冬5個環節實現了技術創新。特別是發明了中華鱉無介質孵化方式,大幅簡化了中華鱉苗種規模化生產的操作工藝,有效提高了良種的生產效率。

圖4.中華鱉無介質孵化技術研究

五是建立了中華鱉高效健康養殖良法模式。通過集成工廠化、池塘和稻鱉養殖技術,建立商品鱉分段式接力生產流程,實現了中華鱉健康高效養殖技術集成,提高了養殖的綜合效益。創新中華鱉工廠化養殖模式,將商品鱉18個月的生產周期縮短至10個月以內,優化商品鱉池塘養殖技術并在珠三角地區積極推廣稻鱉綜合種養技術,有效推動廣東中華鱉養殖產業結構向多元化綜合生產模式邁進。

六是開展了良種良法示范推廣。在廣東省內進行了中華鱉良種的有效推廣,建成華南地區規模最大的中華鱉良種供應基地,中華鱉優質苗種年供應能力達1000萬只以上。在廣東示范推廣中華鱉良種養殖面積達2.86萬畝、工廠化養殖面積12萬平方米。

圖5.中華鱉高效養殖模式